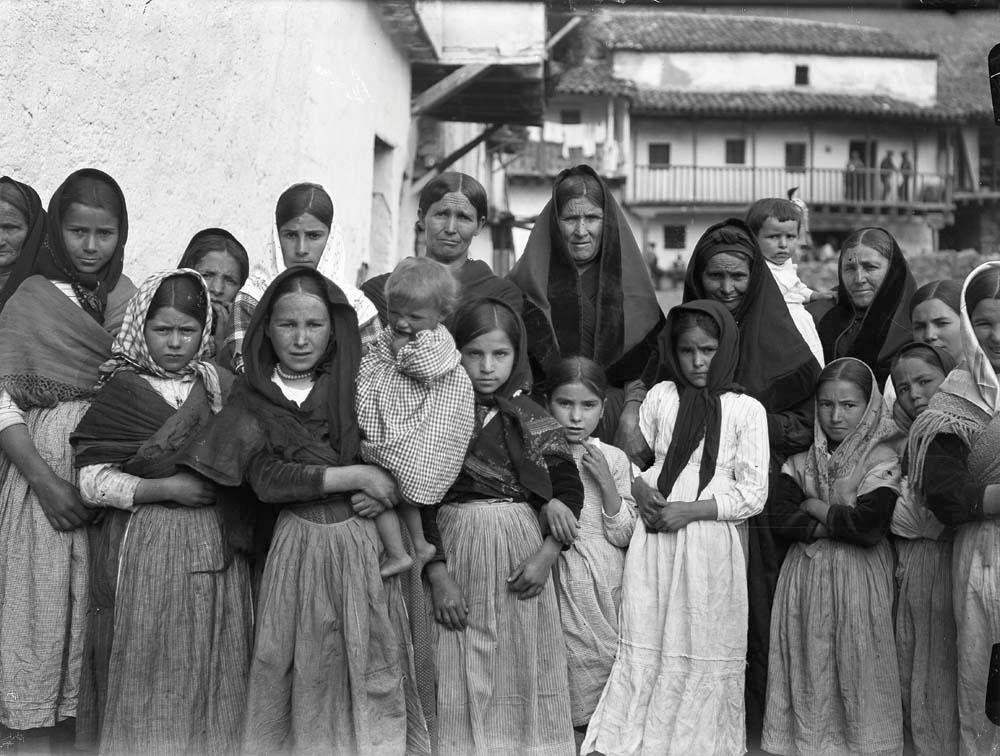

Ritmos de partos y lactancias

I. Ritmos de vida y muerte en un pueblo de la Sierra

«El niño que no ríe a las siete semanas, o es ruin o tiene ruines amas»

Refrán popular

«Santa Águeda bendita,

por eso te quiero rogar,

que me cures los mis pechos,

que el niño pueda mamar»

Oración popular

Paula Martín se casó en noviembre de 1842, a los 18 años de edad. Es una edad bastante temprana en el Valle del Tiétar, lo habitual para una moza de su lugar y tiempo sería casarse a los 22. Tal vez tuvo que ver con el hecho de que su madre en ese momento ya estuviera muerta. Quedó Paula embarazada en julio de 1843 y tuvo a su hijo Venancio en el mes de abril del año siguiente. Unos dieciséis meses, pues, entre boda y parto. Nacen los siguientes hijos en 1846, 1848, 1851, 1853, 1855 y 1857. Siete en total en catorce años de maternidades.

Luego, en el mes de marzo de 1859, la mujer de Sotillo de la Adrada empieza a criar en su casa al bebé Juan, de la Inclusa de Madrid; es decir, pasó año y medio entre el nacimiento de la última hija propia, Cipriana y el inicio del trabajo como nodriza.

Volvamos a los partos de los hijos del matrimonio. Si nos fijamos en el tiempo que pasó entre nacimiento y nacimiento, vemos que hay una regularidad, se discierne un patrón: no hubo parto que no fuera seguido de un descanso de más de un año; en tres casos, el intervalo llegó incluso a ser de más de dos años. Y si observamos el tiempo transcurrido entre el parto de Eugenia (la tercera hija) y el de Bernabé Antonio (el cuarto) fueron dos años y diez meses. En cambio, no se dio ninguna tregua natalicia que superara el umbral de los tres años. El intervalo intergenésico medio vino así a ser de unos 25 meses.

Hay patrón, pues, y la conclusión a sacar para Paula y para muchas mujeres comunes es que la aldeana no solía tener hijos «con la puntualidad de los vegetales que dan fruto cada año» en palabras del novelista Galdós. Este observa ese ritmo acelerado en una mujer de la burguesía madrileña del XIX, lo percibimos también en algunas reinas y aristócratas del Siglo de Oro, por ejemplo, en la reina Margarita de Austria (1584-1611). Pero sería gran error extrapolarlo a toda la población femenina.

¿Por qué será? Aun teniendo en cuenta otros factores —entre ellos posibles embarazos que no llegaban a término y que no constan en ningún registros— la respuesta está en la lactancia. Paula dio el pecho a cada uno de sus hijos durante más de un año, con el concomitante efecto anticonceptivo y la probable suspensión de relaciones sexuales. La leche materna reduce tanto la fertilidad como —por lo menos así lo afirman voces del tiempo y estudios etnográficos— las ganas de compañía masculina.

Obsérvese que la acogida del niño de la Inclusa se acopla perfectamente a este ritmo. La séptima hija de Paula, nacida en septiembre de 1857, posiblemente fue destetada a comienzos del 59, y así Paula podía ofrecer leche comercialmente tras una lactancia de 15, 16 o 17 meses.

Es un modo de regular nacimientos y primeras crianzas que —insistimos— se distingue de lo que presentan las crónicas que tratan de las damas de la burguesía, duquesas o reinas. Estas señoras solían emplear nodrizas y, por tanto, es entre ellas que se dan estos partos a ritmo anual que comentó Galdós. Es un ritmo que exhausta a la madre y priva al niño del alimento más propicio.

Queda por precisar que en un país de monjas y solteronas no toda mujer llegaba a ser madre, ni mucho menos. Además, puesto que Dios se ríe de los planes de los hombres, los patrones nunca reflejan la realidad como tal. En Fortunata y Jacinta, Galdós contrasta la extraordinaria fecundidad de doña Isabel con los frustrados deseos de maternidad de Jacinta y con la escasa prole que se cría en otras familias de su mundo novelesco. Tanto en los pueblos como en los palacios había matrimonios sin hijos (por mucho que recurrieran algunos de ellos a plantas, a comadres, a peregrinaciones o votos a la Virgen y los santos). «A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos», dice el refrán: la adopción del hijo de una hermana o de un hermano o prohijar un niño de la Inclusa eran recursos posibles para dar continuidad a una familia. No fue tal el caso de Paula Martín. Ella acogió al niño de la Inclusa para ganar unos cuartos y, muy probablemente, para dar fin a las fatigas que conllevaba gestar, parir y criar un niño propio. [Wolfram Aichinger.]